Das schöne Buch

Das schöne Buch

William Morris was at once an artist and a humanitarian. As the former, he worked successfully in many arts and crafts; as the latter, he chose socialism as a pattern of benefit to common men.

— Will Ransom: Kelmscott, Doves and Ashendene, p. 13.

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich möchte zu Ihnen über schöne Bücher sprechen, wobei ich es mir aus Zeitmangel ersparen werde, ‚Schönheit’ zu definieren — und Bücher finden Sie auf der Messe so reichlich, daß Anschauungsmaterial in Hülle und Fülle vorhanden ist.

Für uns Heutige ist es nicht mehr so eingängig, daß das Buch neben seinem Gebrauchswert als Zeichenträger und damit Informationsübermittler auch einen ästhetischen Wert besitzt. Dieser war jedoch seit dem Beginn schriftlicher Überlieferung vor einigen tausend Jahren stets immanent. Als die Zeit der Tontäfelchen, Papyri und Schriftrollen sich dem Ende zuneigte und jene der Codices begann, was zeitlich mit der Verbreitung des Christentums einhergeht — so sind zum Beispiel die gnostischen Schriften von Nag Hammâdi in Codexform gebunden — kristallisierte sich eine Buchform heraus, die dem Lesen zuträglich und dem Auge angenehm ist. Jan Tschichold hat sich der Untersuchung der optimalen Seitenverhältnisse intensiv gewidmet, und ich darf der Kürze wegen auf seine Arbeiten verweisen.

Nur einige Grundzüge seien angemerkt: die Schrift muß deutlich und gut lesbar sein, der Satzspiegel darf nicht bis an den Rand reichen, das Auge sollte über die Zeilen gleiten können, ohne den Sinnzusammenhang zu verlieren. Auch müssen die weißen Ränder gegenüberliegender Seiten wohlproportioniert sein, so daß innen der je schmalste Streifen Weiß verdoppelt die beiden Druckspalten des aufgeschlagenen Buches trennt, die anderen weißen Außenränder oben, vorn und unten jeweils etwas breiter sind, so daß unten der breiteste Papierrand der Druckspalte eine Basis gewährt.

Dieses Prinzip geht wie gesagt auf die Handschriftenzeit zurück, und wir müssen uns ins Gedächtnis zurückrufen, daß die Periode des Druckens noch nicht so lange währt, nämlich erst seit 1450, und all die Zeit zuvor mit der Hand auf Papyrus, Pergament und dann, in Europa etwa ab dem 12. Jahrhundert, auf Papier geschrieben wurde.

So ist es selbstverständlich, daß sich die frühen Drucke an den Handschriften orientierten. Doch schnell wurde das Medium ‚gedrucktes Buch’ nicht allein ein Träger geistesgeschichtlicher Überlieferung und wichtiger Werke, sondern ebenso der Meinungen und Auseinandersetzungen. So wurde spätestens mit der Reformation das Buch zum Propagandamittel, die Auflagen, die sich im 15. Jahrhundert noch in der bescheidenen Höhe von circa 500 bis 2000 Stück gehalten hatten, stiegen, und es wurden häufig bereits im Jahr der Erstausgabe Nachdrucke auf den Markt geworfen. Kurz, die Menge des Gedruckten nahm zu, die Qualität des Druckes im allgemeinen ab.

Die Entwicklung des schönen Buches

Um nicht in Details abzuschweifen, möchte ich die Entwicklung sehr grob skizzieren: Das 17. Jahrhundert brachte die großen, zusammenfassenden Werke, die Verbreitung des Kupferstiches, doch verschlechterte sich die Papierqualität zusehends. Im 18. Jahrhundert legte man bisweilen großen Wert auf die Ausstattung, gerade in Frankreich wurden wunderschöne, mit Kupferstichen verzierte Werke herausgegeben, in Deutschland darf Unger mit seinen hervorragenden Typen nicht unerwähnt bleiben, und auch in Frankreich unterzog man das Typenmaterial der Prüfung sowie Neu- bzw. Rückorientierung an den Vorbildern der Frühdruckzeit.

Darauf folgte bedingt durch höhere Auflagen und vermehrtes Schrifttum ein Niedergang, der unter anderem zurückzuführen ist auf dem Mangel an Rohmaterial für Papier, das bis zu dieser Zeit immer noch aus Lumpen, also abgetragenen Kleidungsstücken, deren Material das heimische Leinen war, hergestellt wurde. Man machte die verschiedensten Ansätze, anderes als Papierrohstoff zu verwenden, bis der Holzschliff erfunden wurde, der zum Aufspalten des Lignins Säure verwendet, die das Papier, da man sie nicht völlig entfernen konnte, braun und brüchig werden ließ. Die Folgen sehen wir heute in den Büchern jener Zeit bis hin zu den Taschenbüchern der siebziger Jahre des 20. Jahrhunderts.

Selbstverständlich hatte der Niedergang der Druckkunst eine Gegenbewegung zur Folge, deren berühmtester Vertreter der Schriftsteller, Gesellschaftsutopist und Unternehmer William Morris ist, der seine Schriften erst bei der damals besten englischen Druckerei, der Chiswick Press, herstellen ließ, dann, gegen Ende des 19. Jahrhunderts, seine eigene Presse, die Kelmscott Press, begründete, die allen anderen Pressen, auch den deutschen des beginnenden 20. Jahrhunderts gemeinsam mit der Doves Press Cobden-Sandersons als Vorbild diente.

Bereits in der Inkunabelzeit ließ man bisweilen neben der gewöhnlichen Ausgabe auf — selbstverständlich handgeschöpftem — Papier eine geringe Anzahl auf Pergament drucken. Aldus Manutius, ein berühmter venezianischer Drucker um 1500, druckte neben der gewöhnlichen Papierausgabe manchmal eine auf größerem oder auf bläulichem Papier und einige Exemplare sogar auf Pergament.

Daran und an den stets vorbildlichen Typen der Inkunabelzeit, d.h. der Periode von 1450 bis 1500, orientierten sich die Pressendrucker. Man verwandte wieder handgeschöpftes Papier, das im Idealfall aus Hadern hergestellt wurde: William Morris, T.J. Cobden-Sanderson und Harry Graf Kessler, um nur drei wichtige Inhaber von Handpressen zu nennen, ließen sich Papier nach ihren besonderen Anforderungen herstellen. Der Satz geschah von Hand mit besonderem Typenmaterial, das Schriftschneider speziell für jede der Pressen anfertigten, und wurde im Verlauf des Druckvorganges mehrmals korrigiert, bis er dem Auge so angenehm wie möglich war.

Bei der Kelmscott Press oder ganz besonders der deutschen Rupprecht Presse entspricht die jeweils verwandte Type auch so passend wie möglich dem Inhalt, so setzte zum Beispiel Ehmcke die Briefe seines Bandes „Sören Kierkegaard und Regine Olsen“ in Kursiv, um dem Duktus des handgeschriebenen Wortes so nah wie möglich zu kommen.

Das nun fast fertige Buch wurde schön gebunden oder mit einem Interimseinband versehen, damit sich der zukünftige Besitzer einen Einband nach seinem Geschmack anfertigen lassen konnte.

Die Spitzenleistung als konstante Qualität

Diese Produktion ist zeit- und geldaufwendig, so daß die in kleiner Auflage veröffentlichten Pressendrucke ihren Preis hatten und immer noch haben. Man könnte das mit einem Rolls Royce und einem Stadtauto vergleichen, oder mit der Garderobe für besondere Gelegenheiten und der täglichen Arbeitskleidung.

Das handgefertigte Buch ist eine Spitzenleistung, die den festlichen Umgang mit ihm herausfordert, es will genossen werden in all seinen Details:

dem Papier und seiner Struktur,

der Schrift und ihrer Schwärze,

dem Einband und seinem Material,

dem adäquat dargestellten Inhalt.

Von Heine oder Büchner gibt es wesentlich weniger Pressen- und Bibliophilendrucke als zum Beispiel von Goethe — doch möchte ich die Ursachen deutscher Geschmacksvorlieben, die ja nicht allein jene der Pressenbetreiber und Verleger sind, sondern eher jene des Publikums, an dieser Stelle nicht untersuchen.

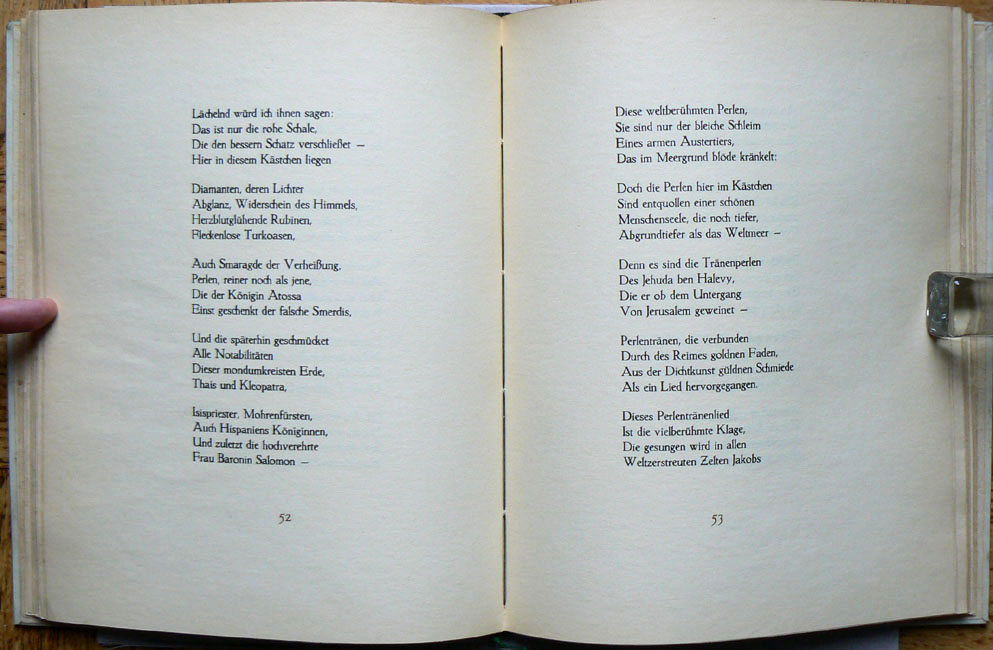

Als Beispiel habe ich ein Exemplar eines Druckes von Heinrich Heines „Hebräischen Melodien“ ausgestellt. Es ist auf Japanpapier gedruckt, was die Schrift noch klarer hervortreten läßt als das gewöhnliche Bütten, und von Otto Dorfner gebunden, einem der wenigen deutschen Buchbinder, die selbst in Frankreich mit seiner hochstehenden Buchbindetradition als gleichwertig akzeptiert wurden, und der auch für die Cranach Presse band.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

Dies ist die überarbeitete Version eines 2006 in Leipzig gehaltenen Vortrags.

Heinrich Heine:

Hebräische Melodien.

Berlin: Heinz Barger Verlag, [1918].

Quarto. 285 × 225 mm. 100, [1], [3 weiße] Seiten. Durchweg in schwarz und hellbraun gedruckt. Titelzeile sowie sechs Initialen von Hand in Goldfarbe eingemalt.

Handgefertigter naturgefleckter Original-Kalbspergamenteinband mit glattem Rücken, darauf die vergoldete Titelei in Versalien. Auf dem Vorderdeckel mittig ein großes ovales, stilisiert fleurales Ornament. Kopfgoldschnitt, grüne handgestochene Seidenkapitale, grünes Seidenlesebändchen. Vorsätze aus faserigem Bütten, die mit dunkelgrünem Seidenfaden mitgeheftet sind. Signiert auf vorderem Spiegel unten nahe am Innenfalz: „O. Dorfner-Weimar“. Nicht bei Wiedemeyer und „Zwischen van de Velde und Bauhaus“.

Erste Ausgabe dieser Teilsammlung aus dem „Romanzero“. Eins von nur 40 Exemplaren der Vorzugsausgabe [B] auf Kaiserlich-Japan resp. Strathmore-Japan; Gesamtauflage 185 Exemplare. Satz in der Tiemann-Mediaeval und Druck, wahrscheinlich auf der Handpresse, durch die Offizin Imberg & Lafson G.m.b.H. zu Berlin. Großzügiger wie sorgfältiger Druck für den ehemaligen Herausgeber der „Neuen Jugend“, dem wichtigsten Organ der Berliner Individualanarchisten und künftigen Dadaisten, das mehrmals mit Verbot belegt wurde. „Hebräische Melodien“, das dritte und letzte Buch des „Romanzero“ (1851), beginnt mit acht Versen bodenstämmiger jüdischer Lebensweisheit. Es folgt das Gedicht „Prinzessin Sabbat“, in dem der Ablauf des Schabbat beschrieben wird; Heine führt darin Traditionen, Denk- und Verhaltensweisen an, die trotz des leichten Stils der Verse viel vom Wesen gelebten Judentums offenbaren. „Jehuda Ben Halevy“ („Lechzend klebe mir die Zunge“; „Bei den Wassern Babels saßen“; „Nach der Schlacht bei Arabella“; „Meine Frau ist nicht zufrieden“) beschreibt u.a. die Sehnsucht nach Jerusalem. Im letzten Gedicht „Disputation“, einer Religionsdebatte zwischen Franziskanermönchen und Juden: „Will ein jeder Kämpe seinen | Gegner ad absurdum führen | Und die wahre Göttlichkeit | Seines Gottes demonstrieren“.

Wilhelm/Galley: Heine Bibliographie I,508.